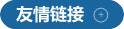

“我们文物保护修复实验室承担了王冠的修复任务。”黄希说巅峰国际平台,面对多材质、高脆弱、强腐蚀的三重难题,他们首先借鉴考古地层学理念,利用多学科技术手段,通过文物清理与保护性拆解,对王冠各部件本体结构、叠压组合关系、文物材质、工艺信息进行准确分析和记录。在文物病害和腐蚀分析的基础上,进行保护材料和修复方法的研究。并结合前两步工作,对王冠的多材质构件连接组合关系进行复原研究,开启了一场精密的“文物手术”。

NG28【编者按】文物,经过成百上千年乃至万年的历史承压,出土时往往“面目全非”甚至“支离破碎”。当我们在博物馆、在某个大展上看到精美的文物、赞叹古人的技艺时,不妨想想这背后是文物考古工作者为之付出的艰辛努力。

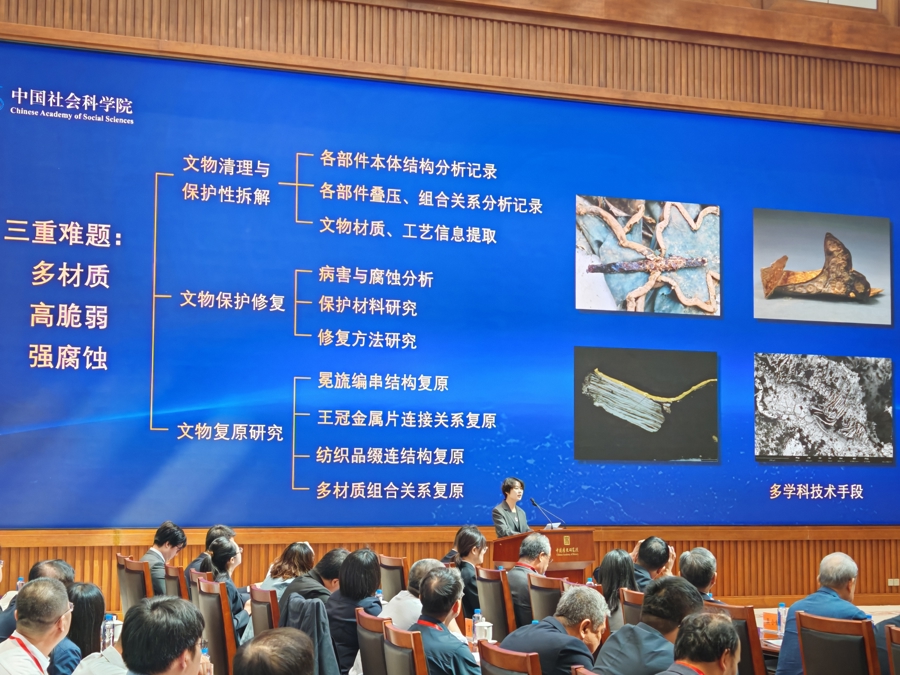

针对王冠额前垂坠的珍珠冕旒串珠已经散落如沙,研究人员借助X光透射成像、平板CT、超景深显微定位分析等无损技术手段分析研究,并在室内清理过程中识别保留原始结构的局部单元,明确记录每一颗珠饰的排列顺序与连接关系,最终将2582颗珠饰一一准确归位。这是目前准确复原的编串结构最为复杂、单体珠饰数量最多的古代礼仪性珠串组合。

针对王冠胎体极薄、严重腐蚀糟朽的新问题,研究人员通过系统整合多学科技术手段,不断深化创新,形成以点焊和激光焊配合多步焊接为核心的系统化保护修复技术路线,创新研发出针对金银合金、鎏金质文物的专用补配修复方法,这一创新研发正在申请发明专利。

泉沟一号墓暗格。

泉沟一号墓暗格。

中国社会科学院近日公布了首批7项科技考古重大成果,每一项都是跨学科研究的深度融合,都凝聚着当今研究人员的智慧心血。这些成果生动展现了科技正在赋能考古,为我国考古和文物保护事业的高质量发展提供重要支撑。7项成果有何创新之处和学术价值?背后又有什么故事?今天起上观新闻通过“科技赋能考古”一一道来。开篇是青海省乌兰县泉沟一号墓出土的龙凤狮纹银饰金王冠的修复。

复原后的王冠。

复原后的王冠。

中国社会科学院科技考古与文物保护重点实验室文物保护修复实验室负责人黄希博士介绍,青海自古以来就是多民族聚居地,西晋末年(公元329年),鲜卑慕容氏联合鲜卑人和羌人建立了吐谷浑政权,成为当时我国西北地区众多割据政权之一。唐朝初年,吐谷浑归附唐朝,公元663 年被吐蕃所灭。据文献记载,吐蕃征服吐谷浑地区后,仍然保留了吐谷浑原有的王室体系。泉沟一号墓的主人应该与当时的王室有密切关系,很可能就是王室成员之一。墓葬表现出唐朝文化和吐蕃文化的双重影响巅峰国际平台,对于研究青海地区多民族交往交流交融的过程具有重要意义。

出土时糟朽的纺织品。

出土时糟朽的纺织品。

黄希表示,修复这顶王冠具有三重意义。一是技术上的创新突破,通过自主研发的保护修复技术体系,首次完整复原吐蕃时期复合材质王冠,实现脆弱复合质文物修复领域的重要突破。二是修复的王冠讲述着历史证言,龙纹、冕旒源自中原文化,立凤、双狮造型带有中亚风格,印证了青海“高原丝路枢纽”的文明交流融合特质。三是王冠给我们以时代启示,这件“唐蕃共融之冠”,生动诠释了中华民族多元一体的历史进程,为铸牢中华民族共同体意识提供了鲜活物证。

2018年起,中国社会科学院考古研究所、海西州民族博物馆、乌兰县文体旅游广电局联合对泉沟一号墓进行了发掘工作,发现了这顶具有重大研究价值的吐蕃时期王冠。

这是一顶形制和纹饰都非常独特而精美的金王冠,诞生在千年之前的吐蕃时期,出土于青海省海西州乌兰县泉沟墓地一号墓的暗格中。

出土时支离破碎的王冠。

出土时支离破碎的王冠。

针对糟朽的纺织品,研究人员创新使用桑蚕丝弱化衬布加固及覆纱夹持针线法,精准复原并复制纺织品形制。

黄希介绍王冠修复情况。

黄希介绍王冠修复情况。

出土时形制湮没的冕旒。

出土时形制湮没的冕旒。

然而,由于长期地下埋藏,这顶王冠出土时,发生了严重的腐蚀劣化。首先,主体结构坍塌变形,金属胎体断裂成碎片,而且脆弱到极点,厚度不足200微米,相当于3张A4纸那么薄,轻轻一碰就会断裂。

修复后的冕旒,2582颗珠饰一一准确归位。

修复后的冕旒,2582颗珠饰一一准确归位。

最终,这顶王冠以“翼龙昂首、立凤振翅、双狮护佑”的完整姿态呈现在人们面前,高原丝路王冠再次焕发出千年前的灿烂光彩。

其次巅峰国际平台,王冠前方垂坠的宝石串珠形制湮灭,原样完全无法辨识,纺织品内衬也整体糟朽。这些,让这件文物的保护修复技术难度直接“拉满”。